岩层的产状要素——褶皱

来源:中国地调局

发布时间:2018-10-15

褶皱是岩层受力变形产生的一系列连续弯曲,也称褶曲。岩层褶皱后原有的位置和形态均已发生改变,但其连续性未受到破坏。褶皱是由相邻岩块发生挤压或剪切错动而形成的,是构造作用的直观反映。

褶皱的形态多样,大小不一,依其形成环境和条件而定。

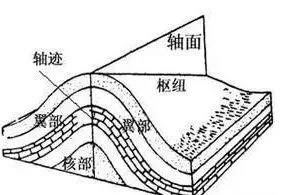

几何要素

核: 褶皱岩层的中心。

翼: 褶皱岩层的两坡。

弧尖: 层面上的最大弯曲点的连线。

枢纽: 单个层面最大弯曲点的连线,或同一层面上弧尖的连线。枢纽可以是直线,也可以是曲线。

轴面: 褶皱两翼近似对称的面(假想面)。它可以是曲面,其产状随着褶皱形态的变化而变化。轴面与褶皱的交线,就是枢纽。

轴线(轴迹): 轴面与水平面或地面的交线。

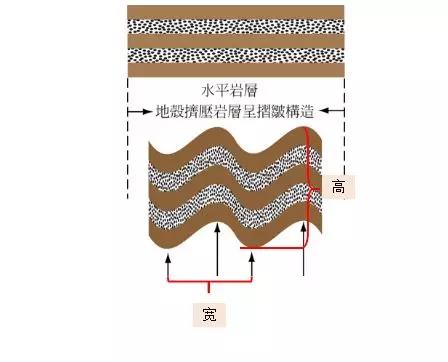

褶皱的长、宽、高是决定褶皱大小的三要素,以同一褶皱层为测量基准。长即枢纽的长度;宽是相邻两背斜(或向斜)弧尖之间的距离,在横剖面(垂直枢纽的切面)上量测;高是相邻背斜弧尖与向斜弧尖的距离,在横剖面上顺着轴面形迹量测。

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。

编著:中科院地质地球所

上一篇:褶皱的基本类型

下一篇:如何在多层含水层中进行抽水及取样