阿拉善地块二叠纪“北漂”历程与古亚洲洋闭合时限:来自古地磁学的新约束

构造古地磁学在构造古地理重建、大地构造演化、古洋盆闭合及地块归属判定等方面具有独特优势。位于古亚洲洋南缘的阿拉善地块,是衔接华北与塔里木地块的关键构造单元(图1a-b),也是揭示古亚洲洋中段晚古生代构造演化过程的重要载体。然而,该地区高质量的二叠纪古地磁数据较为稀缺,制约了对其构造归属及中亚造山带中段演化历史的深入认识。近日,中国地质调查局西安地质调查中心(西北地质科技创新中心)联合中国地质科学院地质力学研究所,在阿拉善地块二叠纪古地磁研究方面取得重要进展,相关成果发表于自然指数(Nature Index)期刊《Geophysical Research Letters》。

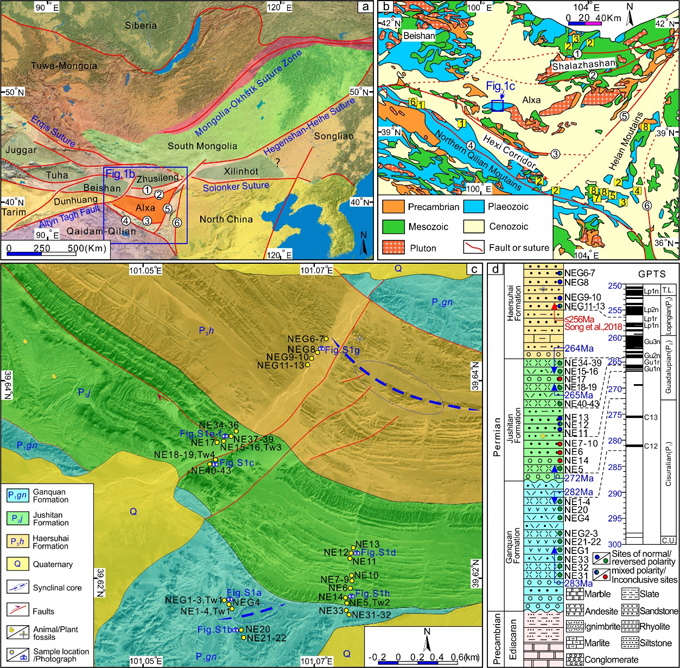

图1 阿拉善地块构造位置与研究剖面采样概况

研究团队选取阿拉善地块努尔盖地区二叠系剖面为研究对象(图1c-d),综合开展同位素年代学与古地磁学精细研究,获得以下新认识:

(1)干泉组与菊石滩组火山岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别介于283±2 Ma—282±2 Ma和273±1 Ma—264±2 Ma,精确限定了古地磁采样剖面的地质时代。

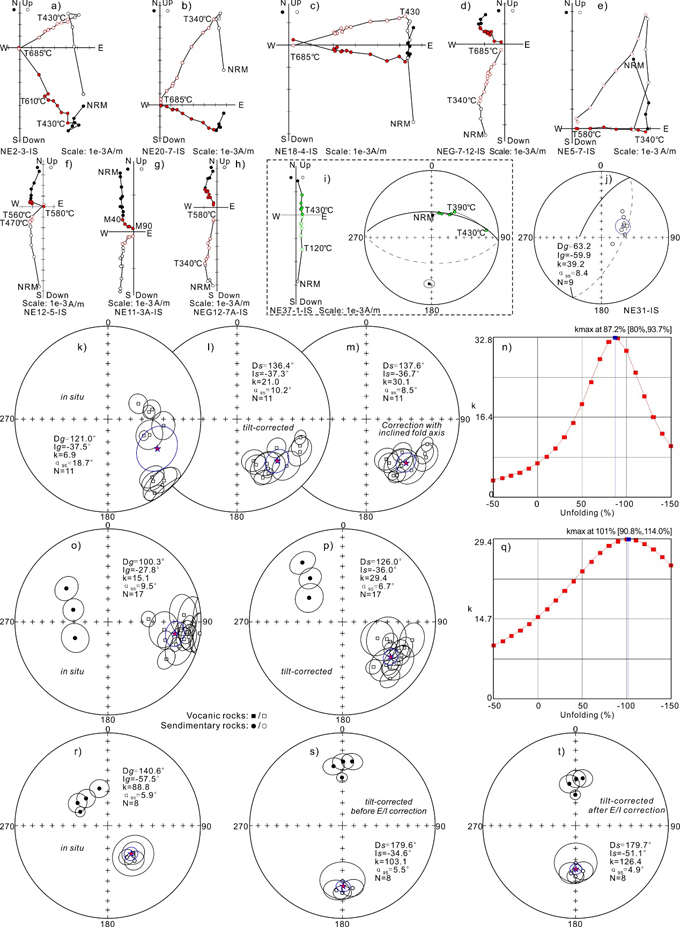

(2)从古地磁样品中成功分离出两类特征剩磁分量:低稳定剩磁分量与稳定特征剩磁分量(图2a-h)。低稳定剩磁均为近代获得的黏滞剩磁;而早二叠世(~282 Ma)岩石的特征剩磁呈反极性,与Kiaman反极性超期(319–267 Ma)一致,并通过了褶皱检验;中二叠世(~268 Ma)和晚二叠世(~255 Ma)样品的特征剩磁方向亦通过了包括褶皱检验、倒转检验及砾岩检验,证实了特征剩磁均为原生磁化记录(图2k-t)。基于上述研究,本研究获得了阿拉善地块早、中、晚二叠世的高质量古地磁极(ca. 282 Ma:49.8°N,355.9°E,A95=8.6°;ca. 268Ma:40.2°N,5.2°E,A95=6.4°;ca. 255Ma:82.5°N,283.7°E,A95=5.4°)。

图2 各研究剖面代表性样品退磁Z矢量及特征剩磁方向赤平投影图

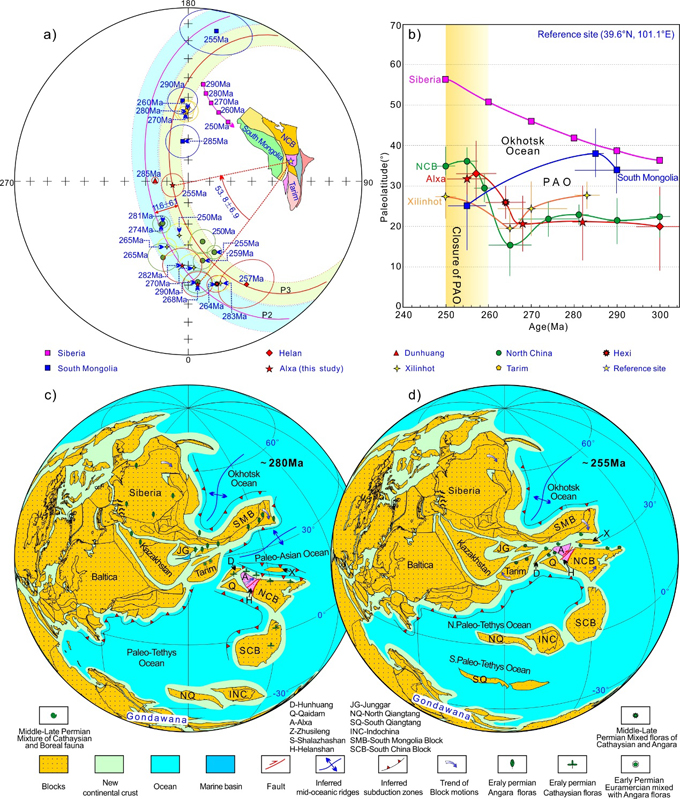

(3)古地磁数据揭示(图3a-b),阿拉善地块在早—中二叠世保持稳定,未发生明显漂移;但自中二叠世晚期至晚二叠世,地块发生显著北向运动,并伴随约54°的逆时针旋转。

图3 古地磁数据对比与古亚洲洋早二叠世-晚二叠世构造古地理重建

(4)对比周缘地块古地磁数据(图3a–b),研究认为早—中二叠世时期,阿拉善地块构造上更接近华北地块,而非塔里木地块。此外,晚石炭世至中二叠世期间,西伯利亚—南蒙古地块与华北—阿拉善地块之间存在明显的古纬度差异,指示当时古亚洲洋中东段仍为广阔洋域;而到晚二叠世,两者古纬度趋于一致,标志着古亚洲洋最终闭合。

(5)结合地质与古生物学证据,本研究重建了东亚地区二叠纪构造古地理格局(图3c-d),为解析古亚洲洋闭合及东亚拼合过程提供了关键约束。该成果不仅为中亚造山带构造演化提供了新视角,同时为区域油气与矿产资源勘探奠定了理论基础。研究受国家自然科学基金(42172260,42203002)及中国地质调查局项目(DD202402075,DD202402076)联合资助。

论文信息如下:Xu Wei*, Song Bo, Shi Jizhong, Li Yan, Wang Baowen, Ye Xiaozhou, Han Xiaofeng, Xu Haihong, Zhang Yunpeng, Zhang Huiyuan, Sun Zhiming. New Permian paleomagnetic and geochronologic results from the Alxa block: Constraints on its tectonic affinity and the closure of Paleo‐Asian Ocean. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL116752. https://doi.org/10.1029/2025GL116752